11回目の講義アンケート提出率

なんとか50%キープ!!

アンケート記載内容をみるとしっかりと学んでくれている様子がうかがえます(^_-)-☆

・百日咳を患っている子供の動画を見てすごく胸が苦しくなりました

・百日咳などの動画があってどのような病気か分かりやすかったです

・だんだんわかるようになってきて楽しいです

それでは質問にお答えします!!

Q1. まだ肺ペストが流行ってる国はあるのでしょうか?現在日本でも肺ペストになりますか?

A1. 質問ありがとう。肺ペストはとても怖い病気です!

WHO(国際保健機関)の2021年レポードでアフリカのマダガスカルで肺ペストが風土病(その土地特有の自然環境や生活習慣が関与して特定地域に持続的に多く発生する病気)化している状況が報告されています( ;∀;)

幸い日本では1926年を最後にペスト患者の報告はありませんが、輸入感染症の可能性があるため空港の検疫業務で防止することがとても大切です!

Q2. グラム陰性好気性桿菌について、グルコースを発酵という言葉を初めて聞きました。グルコースって発酵するのですか?また、発酵するとどうなりますか?

A2. 発酵と腐敗の講義(3回目)でお話ししましたが、重要な点なのでもう一度簡単に説明しますね! 細菌は、形態だけでなく『酸素の存在下での生存能力』に基づいても分類されます。

発酵とは? 『酸素を用いないで行われる糖質の分解』

グラム陰性好気性桿菌の多くは好気性条件下(酸素がある条件)でエネルギーを生成する能力を有するためグルコースを発酵しません!

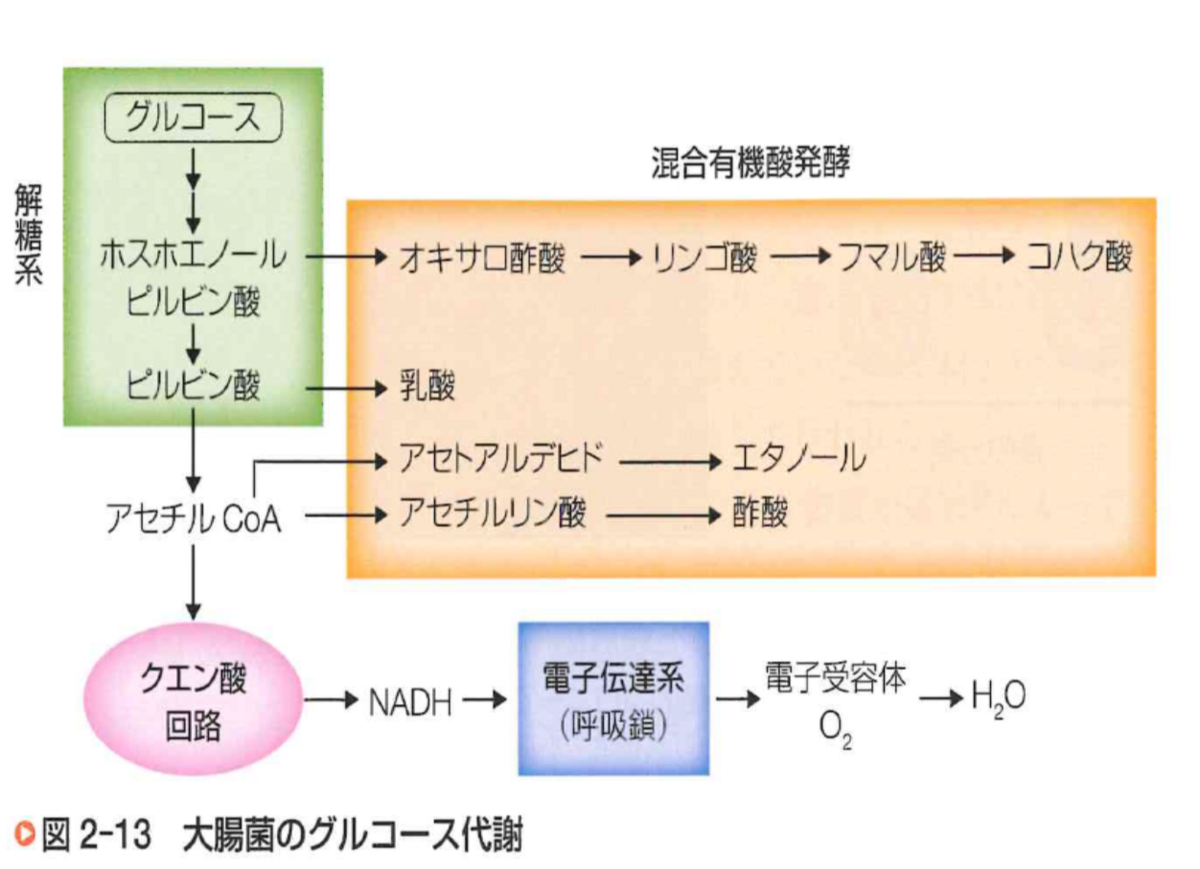

緑膿菌は酸素を利用してグルコースを酸化的に分解(図のクエン酸回路から電子伝達系)できる代表的な細菌でグルコースからたくさんのエネルギー(ATP)を得ます!

一方、腸内細菌科に属する大腸菌はグルコースを発酵する能力も併せ持っており、酸素がない条件でも発酵によって酸(乳酸や酢酸)やガス(二酸化炭素や水素)を生成し、その過程でエネルギー(ATP)を得ます(図 緑の解糖系および黄色の混合有機酸発酵)。

腸内細菌は腸管内の酸素環境に応じてエネルギーを得る手段を切り替える “柔軟”な生き方ができます。

“おなら”がよくでる人は原因のひとつに酸素が少なくなった状況で腸内細菌が“発酵”に励んでいる状況も考えられます(^^)/

Q3. 前回は“グラム陰性球菌”と“グラム陽性球菌”を学びましたが、“嫌気性、好気性、通性”と言っていませんでした。球菌にはないのですか?桿菌のみですか??

A3. 質問ありがとう。もちろん球菌にも『酸素の存在下での生存能力』による分類はありますよ!

ブドウ球菌や連鎖球菌は病原微生物の代表的な細菌ですが

『グラム陽性好気性球菌』です!!

グラム陽性嫌気性球菌には、ペプトコッカス属やペプトストレプトコッカス属、グラム陰性嫌気性球菌にはビロフィラ属やビファイドバクテリウム属、などの口腔内、腸管に常在し歯周病の原因になる菌がいますが、、、、、

聞いたことあります?

ブドウ球菌など“ビッグネーム”と比べて人への病原性も小さく教科書にもほとんど記載されていないマイナーな存在です!

嫌気性球菌も存在することは念頭におきつつ、まずは“ビッグネーム”についてしっかり理解しましょう!

Q4. 莢膜抗原K1は、”K抗原”のことですか?莢膜を持っていると細菌細胞の抗原を隠して、カモフラージュするとありました。そのため、病原菌の毒性が高まるとのことですが、O抗原は毒素(菌体)、H抗原は鞭毛に由来。菌の特定に使われるだけですか?さらに、これらが付くと強い菌ですか??

A1. その通りです。K抗原はO抗原やH抗原とともに菌の特定に使われます。

莢膜抗原は細菌の表面に存在し、免疫系からの攻撃を回避するためのカモフラージュとして機能します。莢膜があれば免疫系の攻撃を逃れ、細菌が体内で生存しやすくなり、病原性が高まる原因となります!

O抗原はグラム陰性菌細胞壁外膜に存在するリポ多糖で免疫応答の引き金となり強い免疫反応を引き起こすことがあり病原性と関連します!

H抗原は鞭毛に存在し細菌の運動能力に関連し『H抗原を持つ』細菌は移動能力があり感染の拡大に影響を与えます!

以上のような理由で細菌の感染力や病原性を高めることに関与します!!